2019.08.20

过去几十年里,香港作为一个开放和包容的发达自由港,吸收着来自全球各地外来文化的精髓,并糅合成她独有的风格。又由于地处珠江口东侧,与广东省深圳市相连,香港成为了连接东西、促进大陆与外来文化交流的桥梁,经历了中西荟萃的大好时光。

在香港经济、文化、娱乐和时尚产业各方面百花齐放的岁月,有这么一本杂志,它诞生于70年代,见证了香港文化生活的变迁;当中那些设计前卫的明星封面形成了一种美学风格,记录了一代又一代难忘的共同记忆。

一座开放和包容的城市开始诞生

1970年代,香港人民生活水平开始逐步改善。这个时期,受过西方教育和文化洗礼的大批海外留学生,将他们的国际化视野带回香港,给整个社会带来更多元化的文化环境。大家虽感未来经济前途未卜,但也充满了希冀。

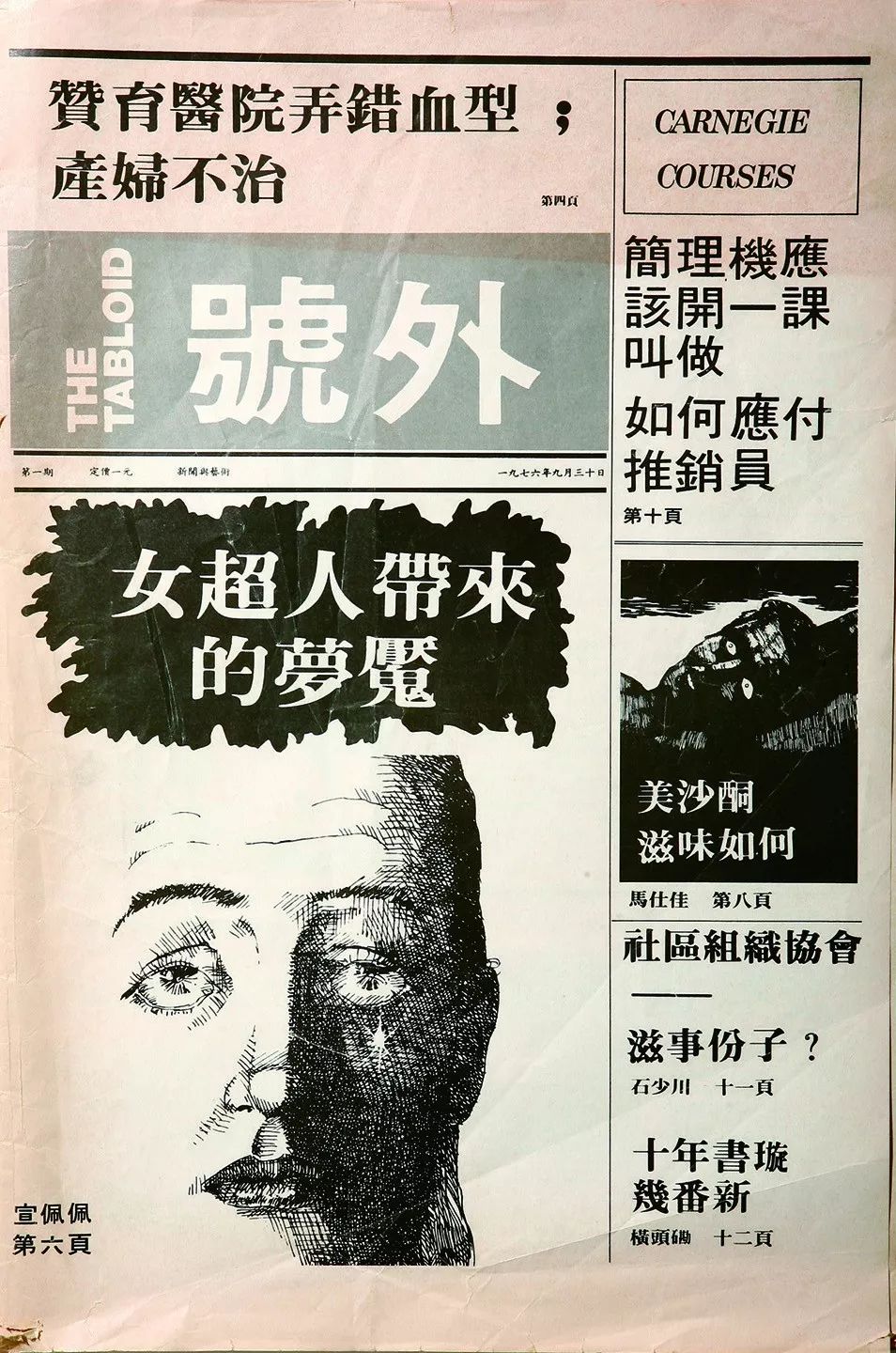

《号外》创刊号

在这样的背景下,1976年,《号外》杂志诞生了。创始人陈冠中的初衷,是想创办一本跟美国杂志《Village Voice》一样小众另类的刊物,当时《号外》的英文名还叫做《The Tabloid》。

1977年,《号外》英文名更新为《City Magazine》,奠定了此后数十年的内容定位。《City Magazine》在延续《The Tabloid》时期先锋朋克精神的同时,探索着关于这座城市的一切,包括明星、时装趋势、青年文化和生活方式,也毫不避讳地探讨着社会现象与政治,成为一本具有时代意义的、真正属于香港的「城市」杂志。

1978年四月的封面,由 Jonny Koo(辜沧石)所拍摄,模特是几位衣着前卫的「曱甴妹」「油脂仔」(粤语中用来形容标新立异、离经叛道的早熟青年),展现了当时香港年轻人受到全球 Disco 热潮的影响,比起传统的上一辈更西化的打扮和开放另类思想。

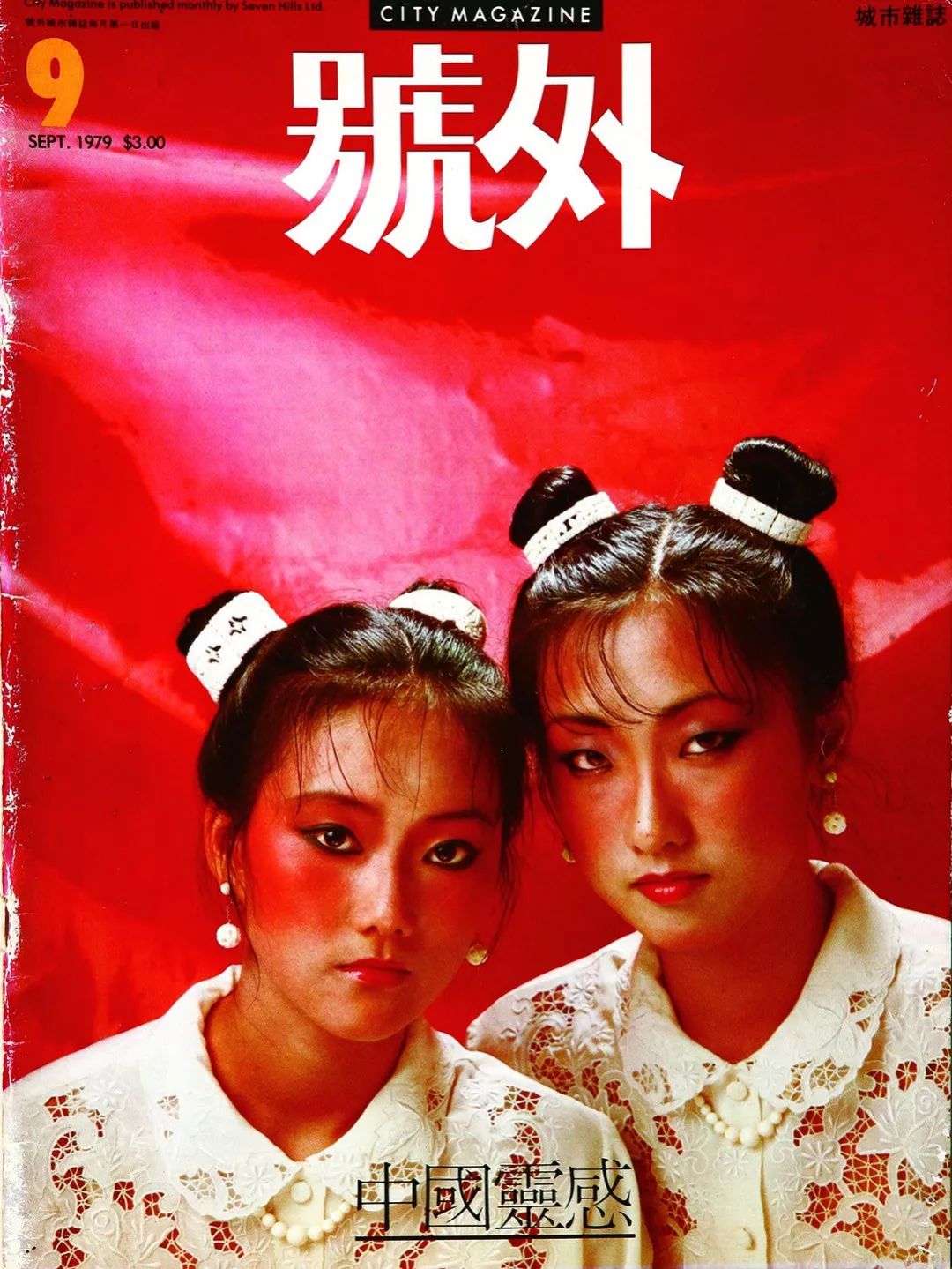

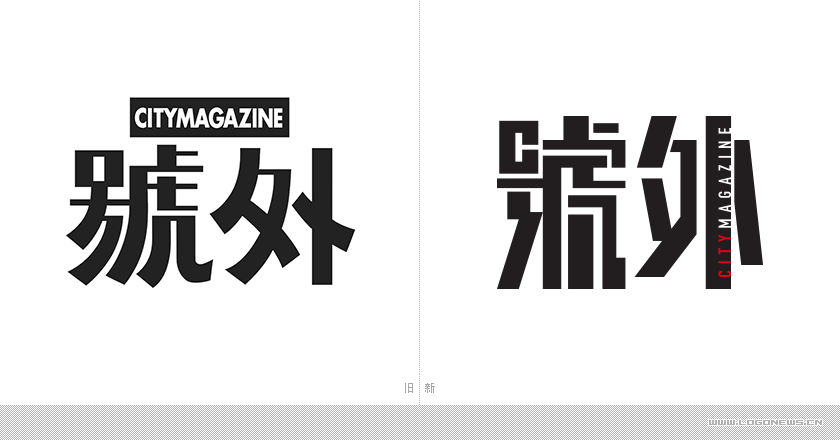

起初,《号外》的 Logo 由胡君毅负责操刀。1979年开始更换成沿用至2018年,由「插图社」设计的版本。

出色的「插图社」团队也曾参与到《号外》的封面设计中。1979年9月的这期特辑叫「中国灵感」,由当时的编辑梁家泰拍摄。被誉为香港时尚圈女魔头的刘天兰(Tina Liu,右)和杜嘉丽担任模特,封面和模特妆容的颜色浓郁大胆,打造了一种冲突诡异的美感。

彼时离香港回归祖国尚有18年之久。中国大陆在邓小平同志的带领下,正式与美国建交,逐步走上改革开放的道路,这期「中国灵感」的封面在今天看来,似乎比当年更耐人寻味。

孕育巨星的80、90年代

1980年代,香港进入了经济腾飞的繁盛时期。在经济的带动下,流行文化、娱乐产业、广告和媒体业,都呈现一片欣欣向荣的景象。同时也以张国荣、梅艳芳等人为代表,诞生了一批家喻户晓的本土偶像明星,他们开始取代普通模特,频繁登上杂志封面。

此时的《号外》也不例外,越来越多的当红明星以大家意想不到的造型出现在《号外》封面,留下了许多经典的瞬间。

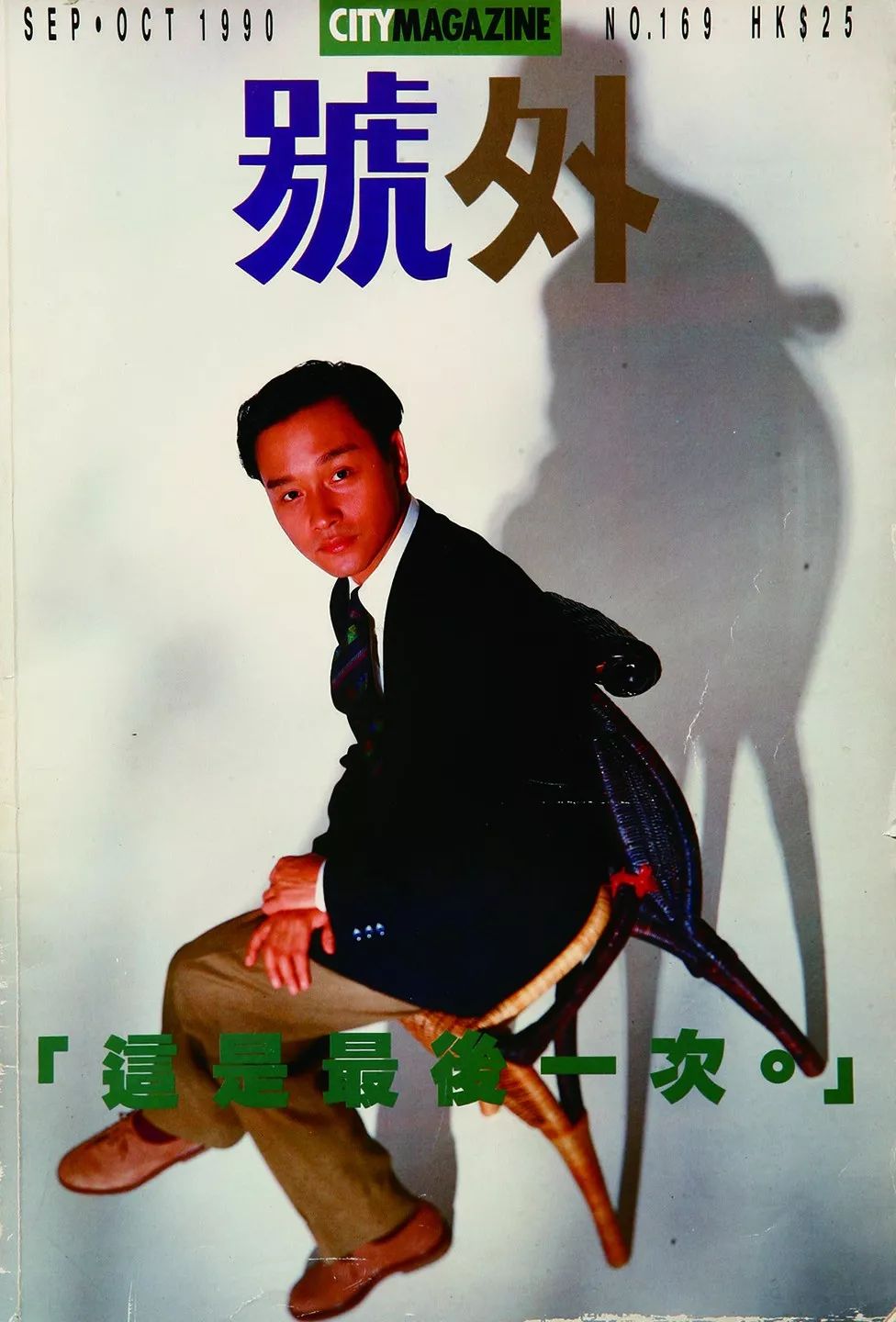

张国荣曾三次登上《号外》封面。当时已不堪狗仔队骚扰的他,于1989年演唱会中宣布「暂别歌坛」。第二年他接受了《号外》的采访并拍摄了封面,上面赫然写着「这是最后一次。」

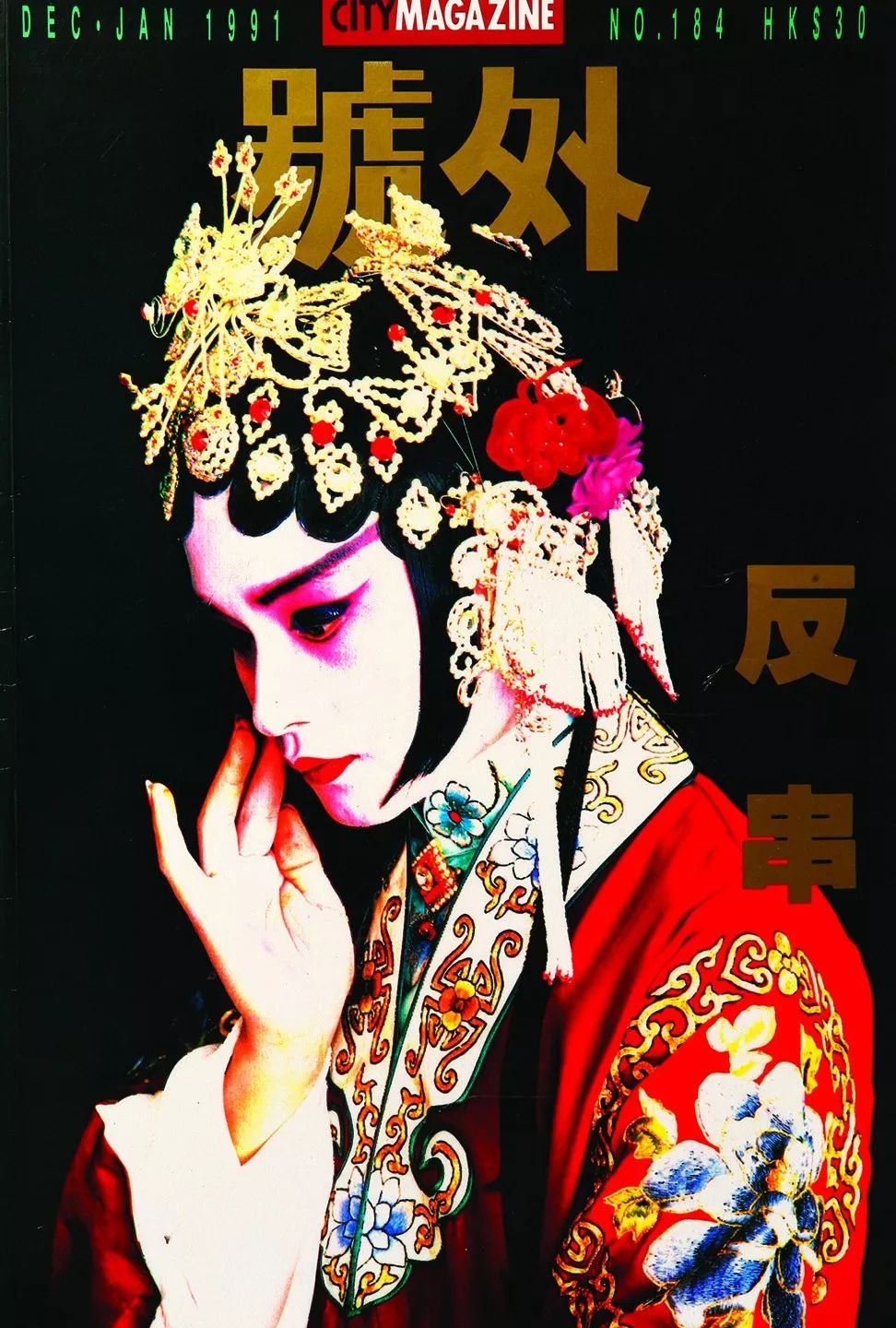

1991年,在电影《霸王别姬》还没确定好主角选角前,张国荣就以「反串」花旦的造型破格登上了《号外》封面。这也是由当时担任《号外》执行编辑的刘天兰操刀的封面故事之一。她的专栏「号外衣架」自1982年开办以来,就一直大受读者欢迎,是杂志的经典时装栏目之一。

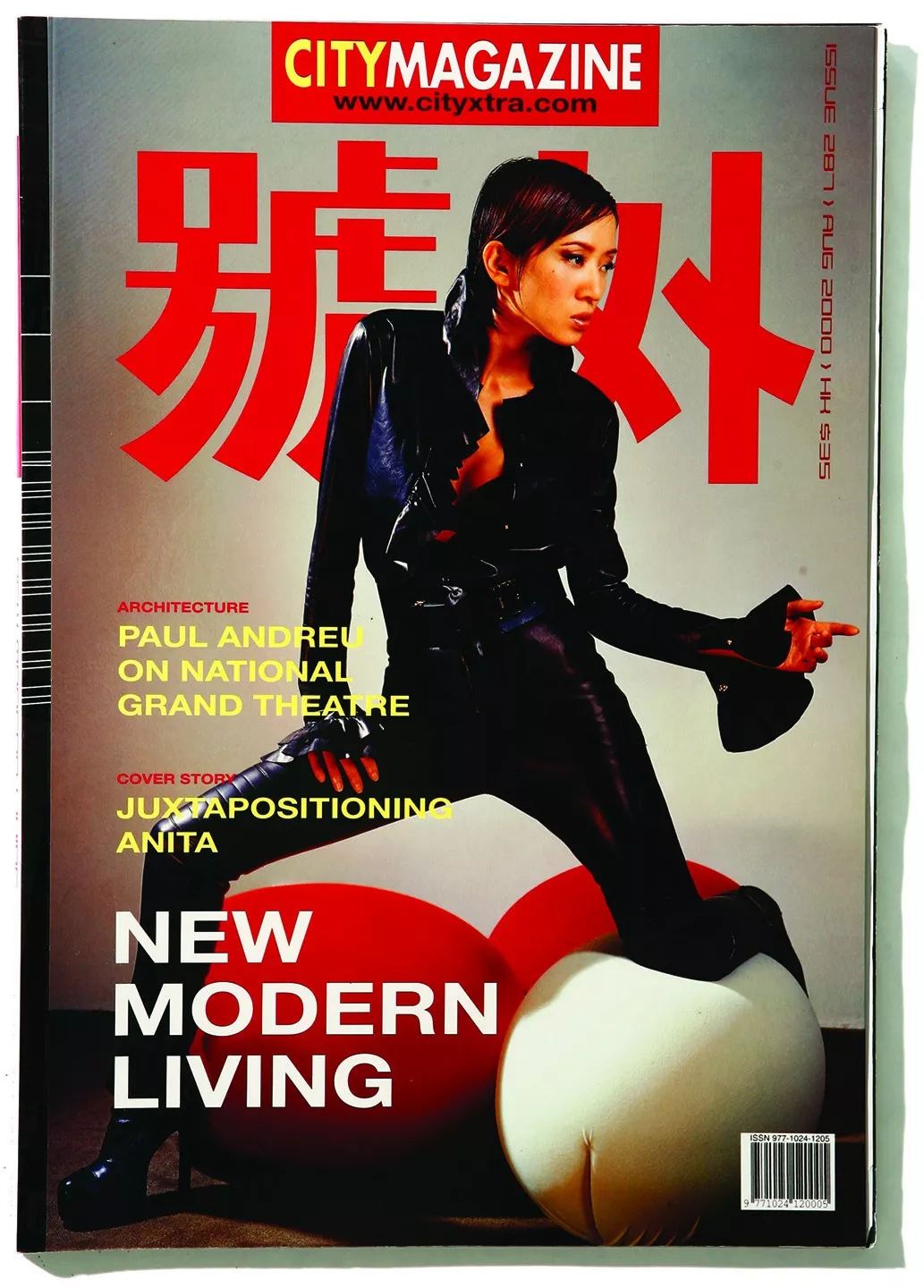

另一位引领了香港1980年代时尚潮流的巨星,则是「梅姐」梅艳芳。当时的她,造型以夸张垫肩外套为特色,呈现出中性气质的帅气和硬朗。据说当年只要她穿过哪个本土设计师的服装,这个品牌就必火。

梅艳芳在2000年登上过《号外》封面,这时她已是香港娱乐圈叱咤风云的前辈,一身紧身皮衣展现着冷酷霸气的形象。

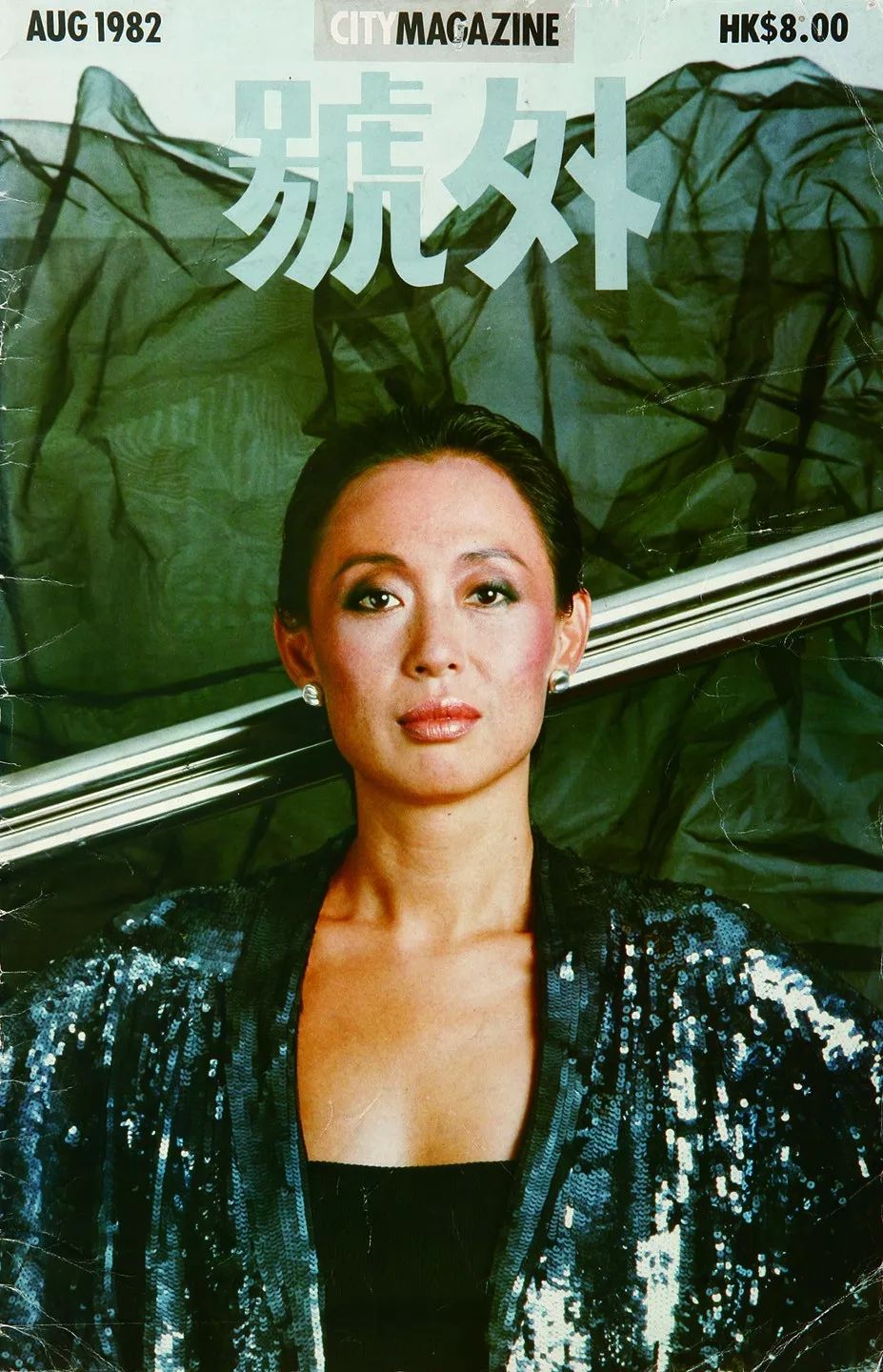

1982年,时装集团 Joyce Boutique 的创始人 Joyce Ma(马郭志清),在《号外》八月刊封面上亮相。Joyce Boutique 创立于1969年,以「Designer Label」的概念经营时装店,并在80年代率先将 COMME des GARCONS、YOHJI YAMAMOTO、ISSEY MIYAKE 等品牌带到香港,推动了香港时装产业走向国际化。

伴随着香港市场开始得到国际奢侈品牌的重视,海外杂志也开始入驻香港:1984年《Cosmopolitan》发行香港版,紧接着《ELLE》和《Harper’s Bazaar》也分别于1984、1987年入驻,香港的时装和消费市场在这期间达到了高峰。

1989年,登上《号外》封面的钟楚红,拥有大波浪长卷发和自然的「野生眉」,加上鲜艳红唇和夸张的耳环,就是如今大家常言的「港风」最标志性的造型。

凭借多年优质内容的输出,1990年代,《号外》成为了香港文化媒体行业中重举足轻的一本杂志。在当时,进入广告盈利理想的媒体行业,也是许多年轻精英的理想职业。

1990年,被著名填词人、时尚评论人黄伟文称为「香港最后一代时装作者」、刚刚从港大比较文学系毕业的黎坚惠,入职《号外》杂志。此后,黎坚惠与同校毕业的黄源顺一起,为《号外》贡献了许多经典封面和内容。

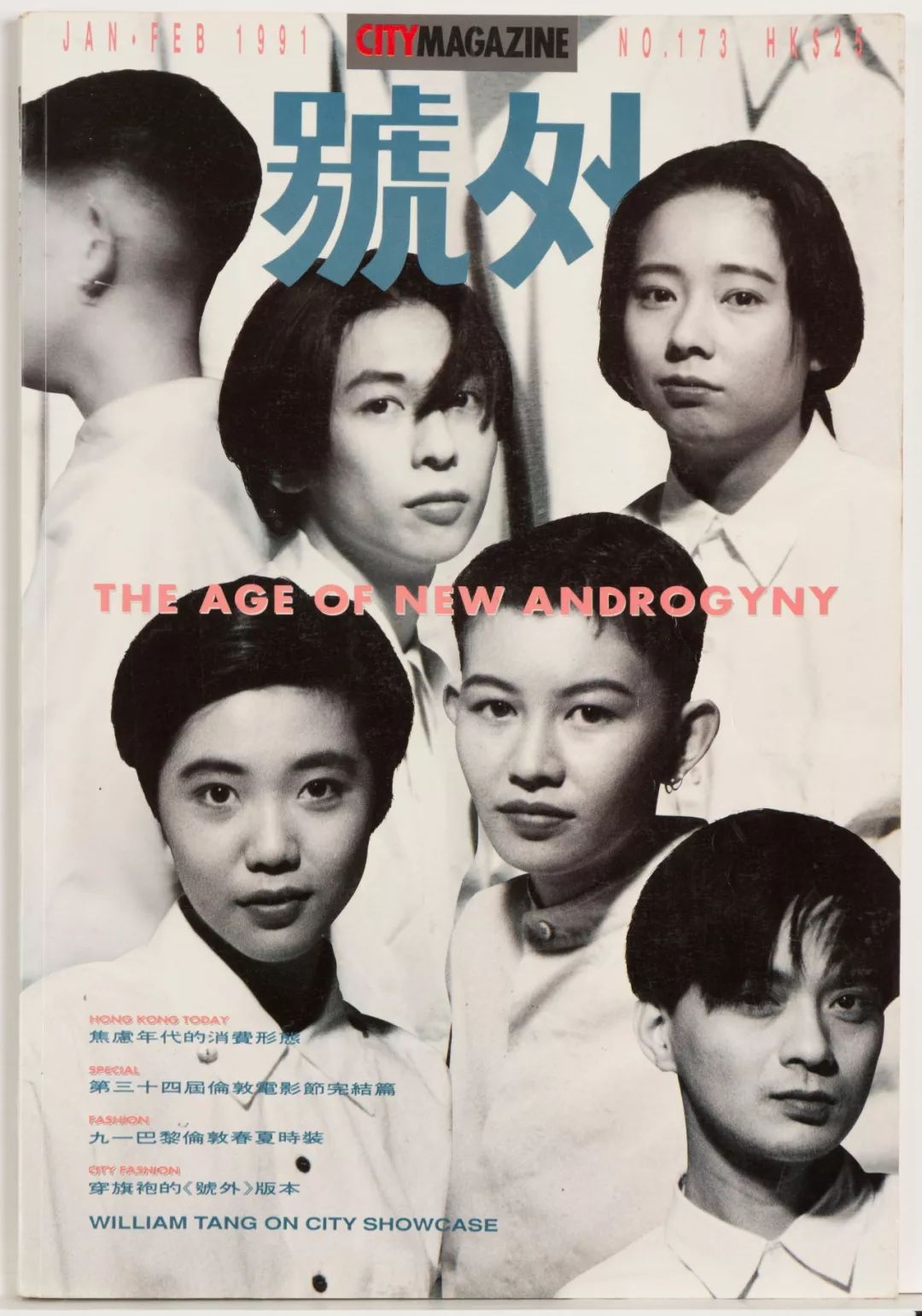

1991年1月刊的「The Age of New Androgyny(雌雄同体时代)」主题,封面由黎坚惠一手策划,她本人、林奕华、黄耀明、周颖端和林乐怡五人均留着短发,一律穿着白衬衫,雌雄莫辨。由此可见,早在90年代初,香港已开始接受多元的性别文化。

这也是黎坚惠在2007年出版的自传《时装时刻1987-2007》中特别提到的一期,她在书中写道:「高层次的男女观,应是男=阳/阴,而女=阴/阳,即阳中有阴,阴中有阳——这才是人类的基本面包,因为人人都是由父母制造,一阳一阴,所以人人都是雌雄同体。」

随着香港与中国大陆的往来越来越密切,不少大陆的明星前往香港发展,促进了两地文化的交流。

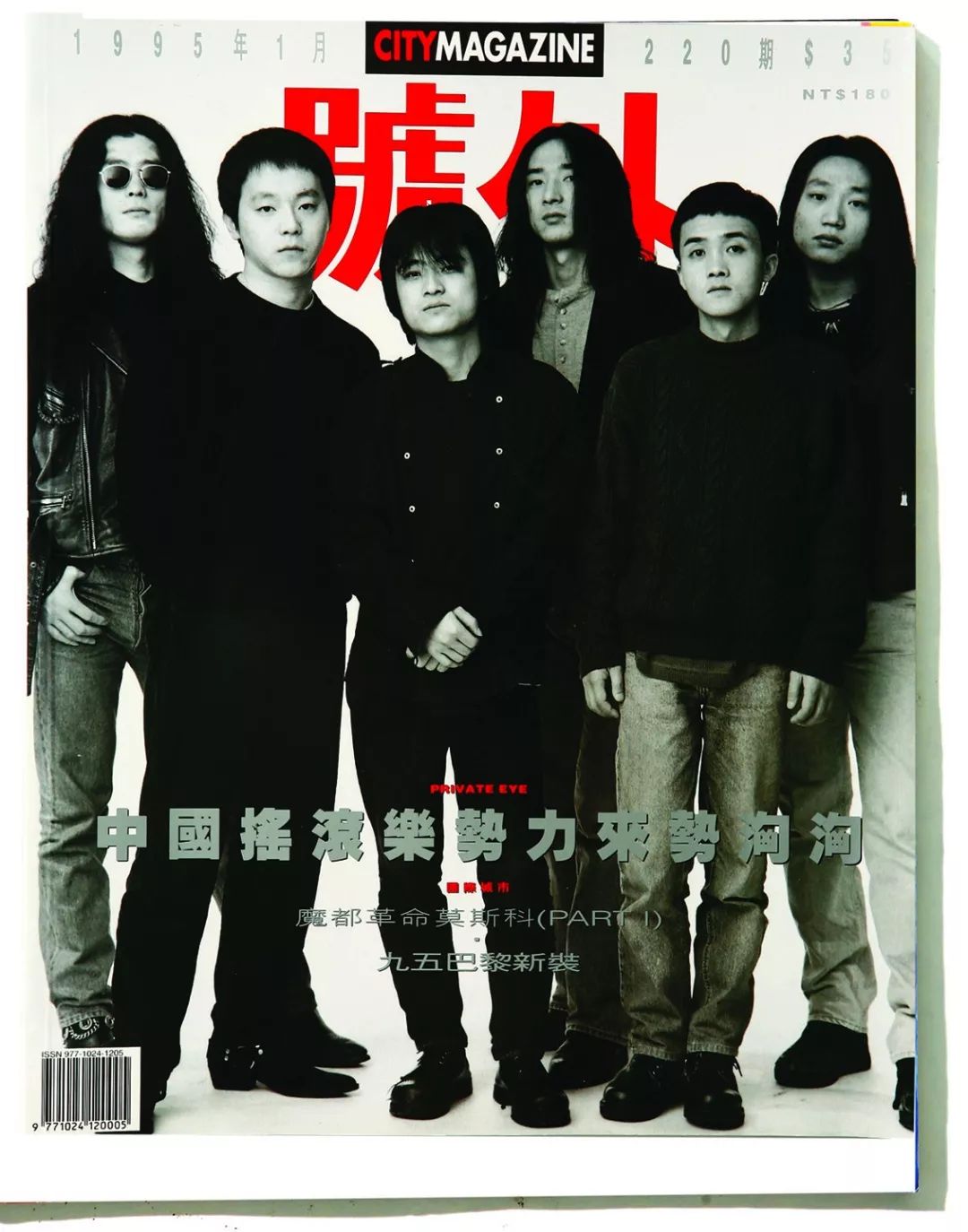

1994年,魔岩三杰——窦唯、张楚和何勇,以及唐朝乐队,前往香港红磡举办了之后被载入中国摇滚史册的演唱会——《中国摇滚乐势力》。随后不久,他们就一起登上了《号外》1995年1月刊封面,这些来自北京的摇滚青年给香港带来了空前的影响,风头一时无两。

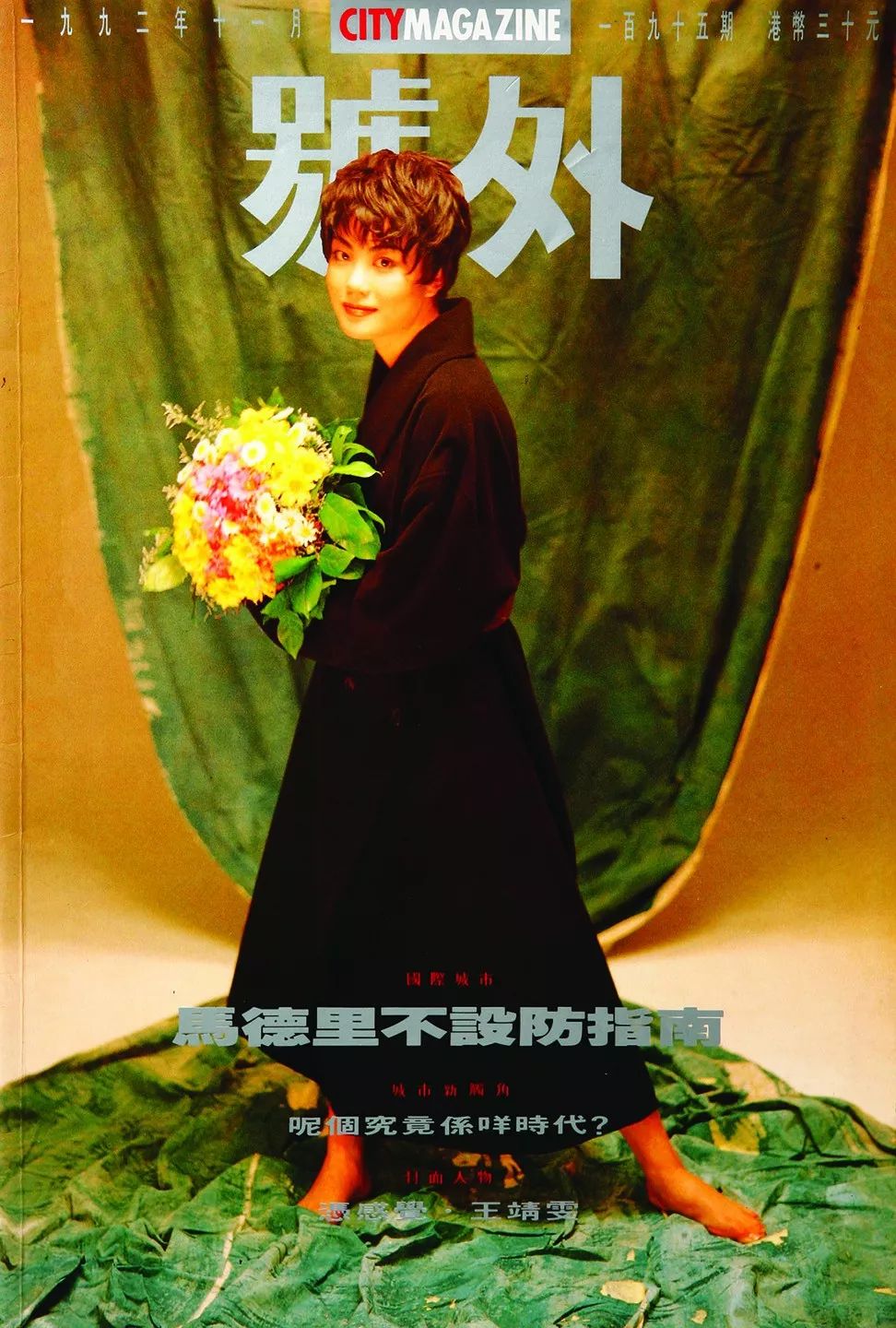

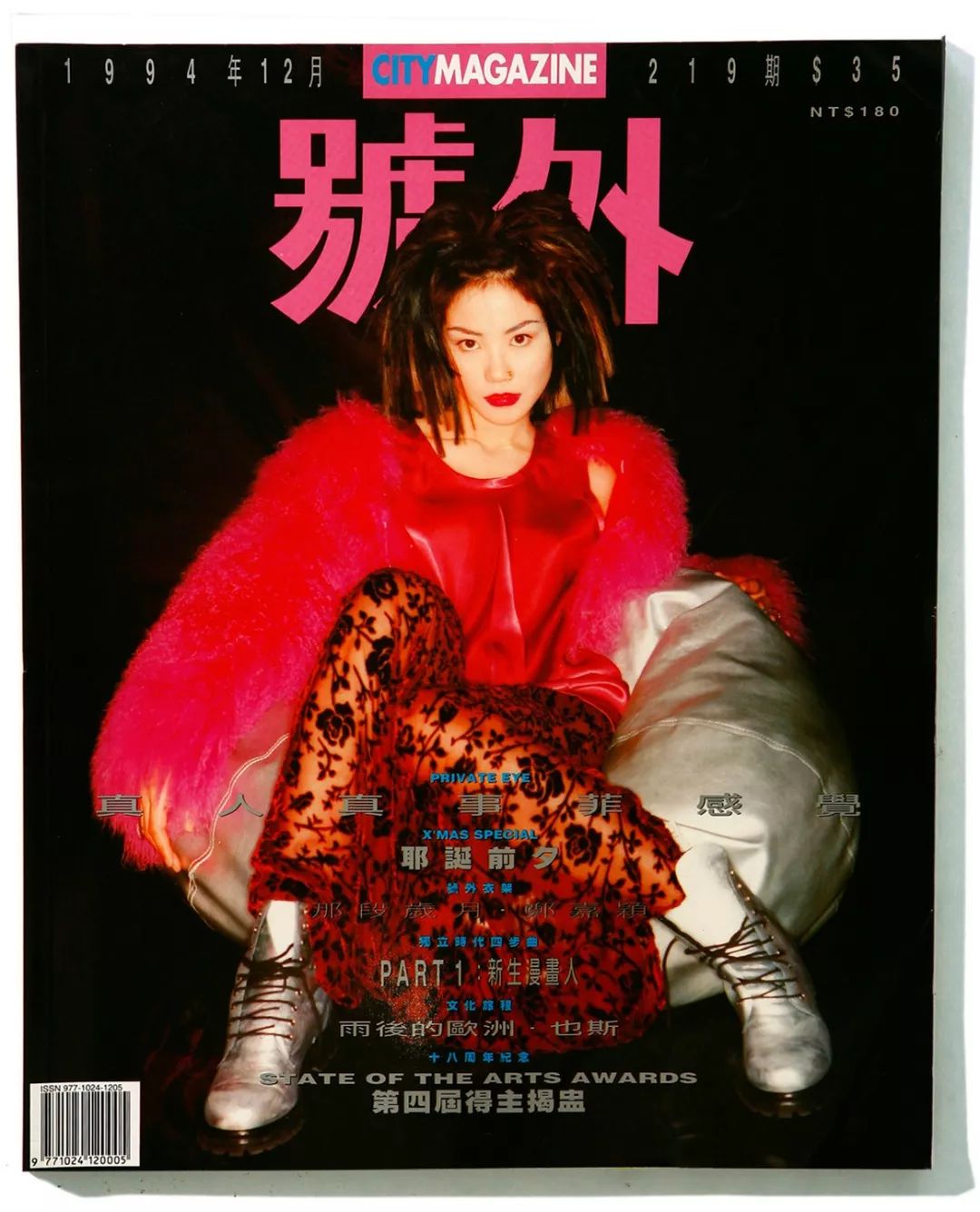

来自中国北京的王菲(这时还叫王靖雯),也在这一时期开始走红。在香港出道不久就被誉为华语天后的王菲,当年就玩起了前卫多变的时尚造型,至今仍受到追捧。

1990年代与1980年代最大的不同,就是明星地位的降低。当时,社会名流才是国际奢侈品牌的主力消费者,品牌当时为了不拉低形象,甚至不愿意出借衣服给明星。因此,这时候王菲所诠释的轻松自在的风格,更贴近当时普通人的生活,她的时尚风格跟她的音乐、演艺作品一样,拥有巨大的影响力。

王菲一共为《号外》拍摄了四次封面,在一众明星中算得上是次数最多的了。她精致的五官和独特的气场,能驾驭各种夸张的妆容和造型,每一张都值得被奉为经典。

刚从「艳星」身份中脱离出来的舒淇,凭借《古惑仔情义篇之洪兴十三妹》获得金马奖最佳女配角后,用夸张的荧光色妆容登上《号外》封面,洁白干净的背景衬托出她兼具性感妩媚与少女感的个人魅力。

黄金年代的尾声

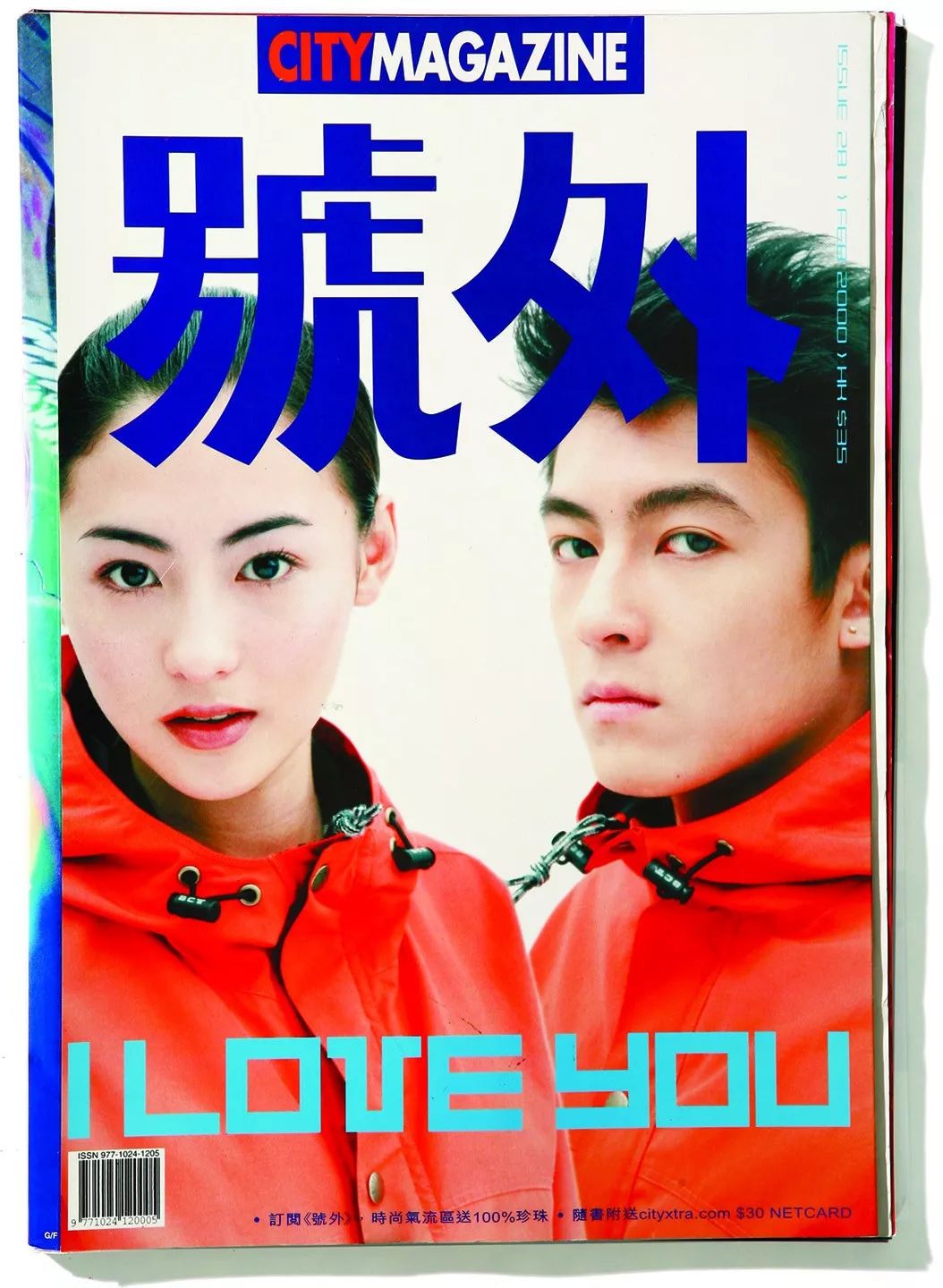

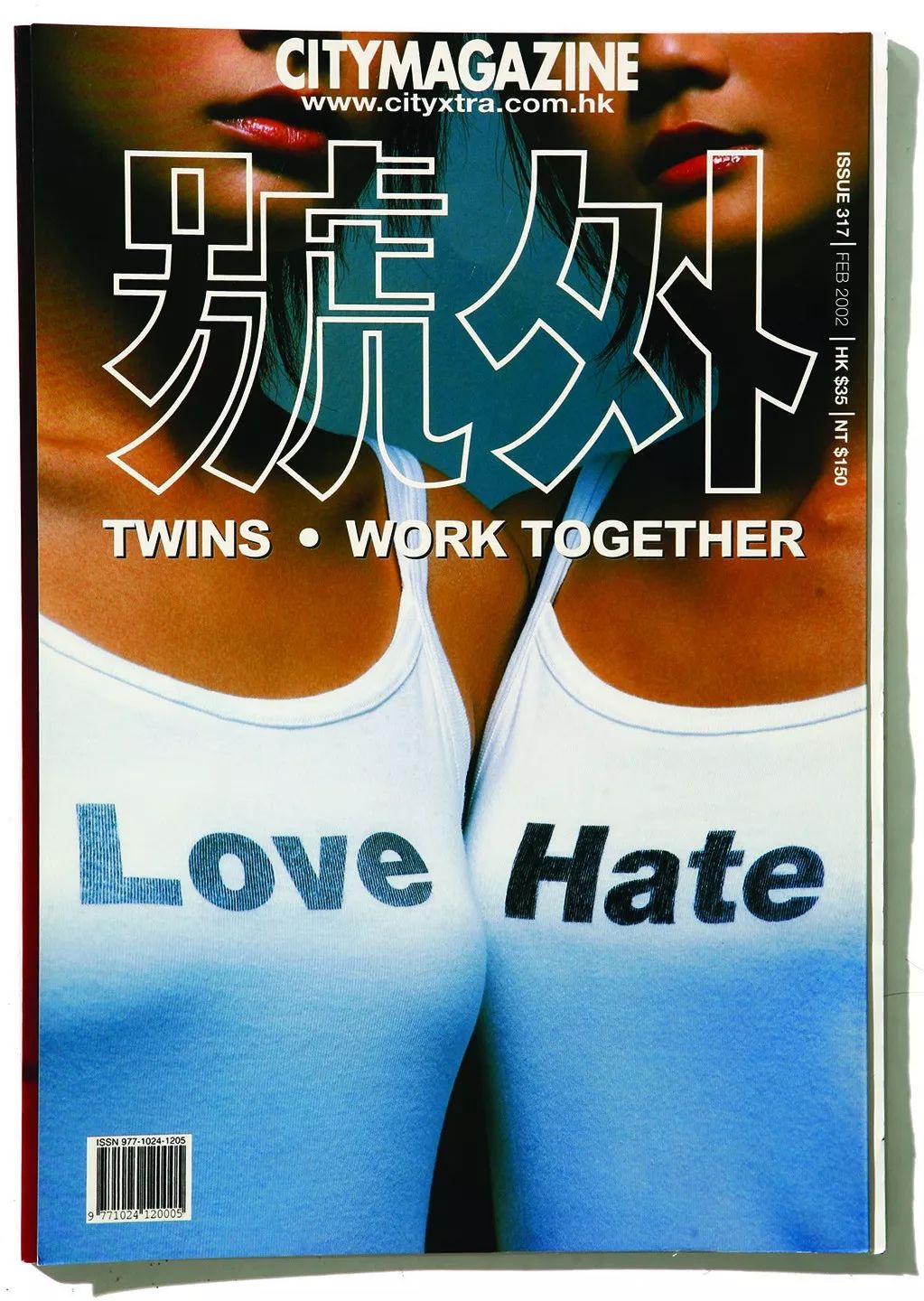

步入千禧年,逐渐摆脱1997年亚洲金融危机阴影的香港时尚娱乐产业,步入另一个高峰。《YES》、《东Touch》和《Milk》等以年轻族群为目标读者的潮流杂志,开始掀起一股新的热潮。张柏芝、陈冠希、Twins 等新生代明星成为了华语地区年轻人崇拜的新偶像。

2003年,「沙士(SARS)」袭港,一代巨星张国荣、梅艳芳相继去世,香港瞬间蒙上了一层黑影。同时,随着大陆对海外市场的开放以及国民消费水平的提升,国际奢侈品牌的亚洲重心从香港转移到内地。为了吸引更多游客,香港开始大力发展旅游业和服务业,开始形成较为单一的产业结构。

一本杂志的形态,与它所在的社会环境和结构有着密不可分的关系。随着香港文化和时尚话语权的减弱,《号外》杂志的发展逐渐式微。

同年10月,《号外》被大陆出版集团现代传播收购,越来越多的香港媒体人北上发展。从此,香港的文化与时尚影响力开始走下坡路。

但港人对时尚的热爱从未停止过,一批时尚专业人士开始代替明星成为新的时尚 icons,比如徐濠萦和黄伟文,以及入行多年的黎坚惠也从媒体界拓展到更多的领域,成为一代人的代表。2003年,陈冠希创办了自己的潮流 CLOT,引领了一股明星开设店铺的风潮。

2012年,黄源顺(Peter Wong)告别了《号外》。近几年,受到经济衰退, GDP 增速放缓等因素影响,香港杂志媒体行业已没落。在这种情况下,《Vogue HK》于今年三月份进入香港,曾经在《号外》任职多年的黄顺源,成为了《Vogue HK》的总编辑。

而经历多次人员变动,同时迎来第500期的《号外》也于去年进行改版,邀请香港本土著名设计师陈幼坚为杂志设计全新 Logo,表现出香港的城市特质,预示着继续建构香港文化身份的决心和新篇章的来临。

正如《号外》官网简介所说的,「以先锋文化启迪创意生活,记录世道人心,反映时代的渴望与期待。」

曾经辉煌的旧时代早已翻篇,上一辈港人口中的「狮子山」精神,可能会成为新一代港人的束缚。见证了香港变迁的《号外》杂志,又将会如何保持自己的论调,继续它记录新时代的使命?

原文发表于 FASHIONOMY