2019.01.03

每个时代都有不同的审美,但对于时尚行业和其它创意产业来说,审美流行就像是一个轮回。每隔一段时间我们就会开始「怀旧」,将过去的事物重新翻出来,细细品味,再赋予它新的意义。

《VOGUE》的编辑 Liana Satenstein 曾指出,Instagram 上近年来出现了很多以时尚老档案和复古商品为主题的账户,使用者大多是90后和00后,他们从网络、旧时尚杂志或频临灭绝的时尚论坛里挖掘出复古时尚影像。同时,复古的设计重新出现在时尚秀场上,如 Juicy Couture 运动服、 Christian Dior 马鞍包、Fendi 的老花包等等。

在90后和00后活跃的中国社交媒体上,怀旧的内容总能引起大批网友的共鸣;以1980和1990年代作为创作灵感和采样素材的「蒸汽波」风格图像、音乐受到年轻人的追捧;上至国际知名奢侈品牌下至零售餐饮的宣传,也打着「复古怀旧」的旗号吸引着消费者们。

至于在中国,这种以1980、1990年代到千禧年前十年的审美热潮,又是怎么发展起来的呢?这或许就要追溯到这个时期影响了整个亚洲地区流行文化的香港了。

其中有这么一位摄影师,他成长在众人缅怀的时代里,在属于香港影视行业的黄金年代,他的名字跟王家卫、张国荣、梁朝伟、张曼玉这样的人物挂钩。如今,他的名字几乎成为了一种美学风格的代名词。

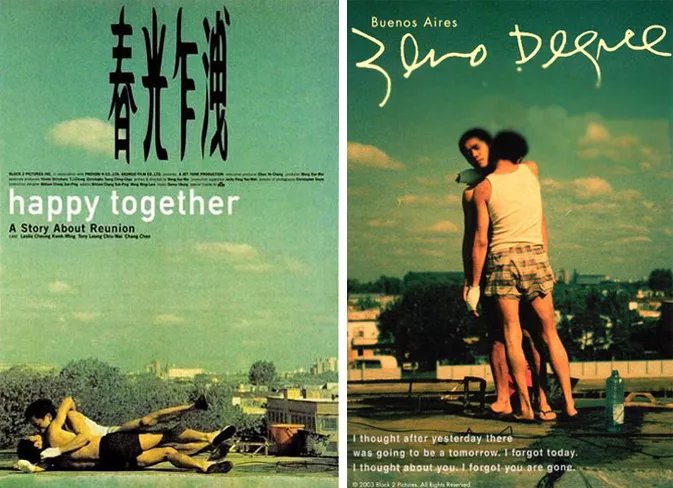

这个人就是香港著名的摄影师及导演——夏永康。从1996年开始,他在王家卫导演的《春光乍泄》、《花样年华》、《2046》等多部电影中担任剧照师。那些由菲林相机创作出来的色彩浓烈、情绪饱满的剧照,至今仍深深地打动着我们。当年「误打误撞」走上摄影之路的他,没想到自己这些「缺乏专业摄影知识」下拍出来的照片也能成为经典,那些被王家卫和张叔平一张张圈出来的照片,几乎改写了他的人生。

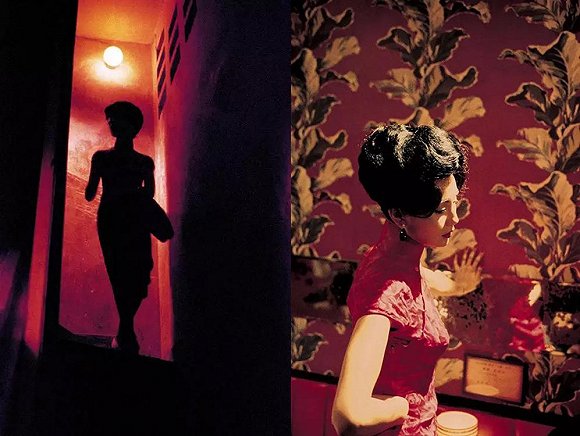

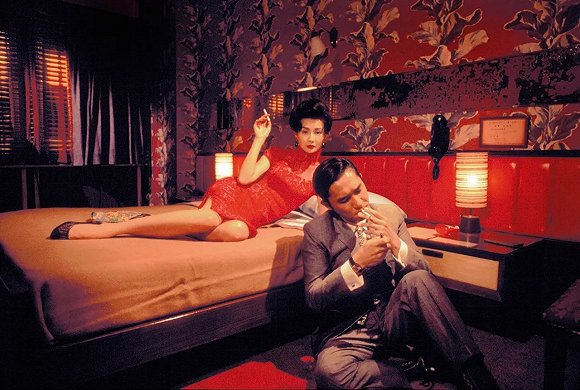

《花样年华》剧照 | 图片来源:Wingshya.com

《花样年华》剧照 | 图片来源:Wingshya.com

对于这一段经历,他表示非常感激和荣幸,「当时我很年轻,二十几岁刚从加拿大回到香港,大家也都在成长,跟一班人一起成长起来的感觉是很好的。」而他口中的「这班人」,如今已经成为了中国文艺界举足轻重的代表人物。之后,伴随着「王家卫御用摄影师」的称号,他被邀请为很多名人拍摄写真、广告大片,还踏足时尚圈为品牌和媒体创作视觉影片。

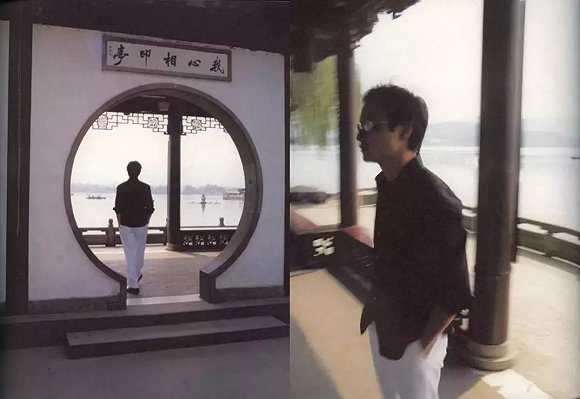

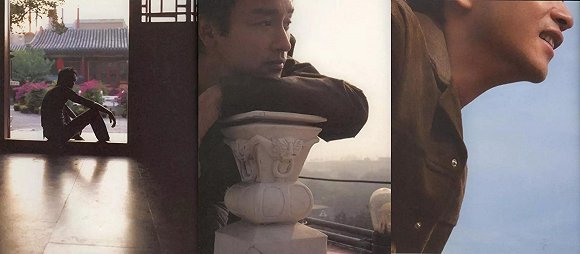

为张国荣在大陆拍摄的写真集《庆》 图片来源:Wingshya.com

为张国荣在大陆拍摄的写真集《庆》 图片来源:Wingshya.com

2006年,日本六本木山森美术馆为夏永康举办了个人摄影展「WingShya Exhibition」 ,展出他为多名艺人创作的摄影作品。夏永康也因此成为第一位在森美术馆举办个人展览的摄影艺术家。2017年,夏永康终于首次在大陆举办了个人展。在这个名为《越轨 – 夏永康摄影展》的展览中,他带着观众一起回顾了这20多年来的作品。

他的作品代表着1990年代至千禧年头10年璀璨夺目的香港文化的一部分,和王家卫的电影、香港影视作品、流行音乐一起,辐射到整个亚洲地区,潜移默化地影响着中国大陆、日本、韩国、台湾各地的流行文化风向。

《春光乍泄》 图片来源:Wingshya.com

作为一名拍摄过众多著名演员的摄影师和导演,夏永康对于「美」的话语权不容忽视。本以为他对「美」会有自己特有的定义和要求,没想到他的回答却意外地平和且具有包容性,「我觉得就算不是传统意义上的美女,但又带有独特的个性也是一种『美』。比如舒淇和莫文蔚她们就很有自己的特点,显得他们更 Unique。如果把『美』定义得更广一些,就能学会在每个人的身上找到独有的优点,或许那种美会更耐看点。」

他也善于挖掘拍摄对象内在的东西,「和杜鹃合作的时候,我就会想除了姿态和外貌,在演技上还有没有可以发挥的地方。」在面对来自西方的拍摄对象时,他也会根据西方人的气质和性格特点去捕捉他们不同的一面,而不是用回拍摄亚洲人时的那一套处理方式。对于他来说,每一位拍摄对象都是独一无二的。

图片来源:Wingshya.com

当年靠摄影踏入电影圈的夏永康,如今已无法与过去那样,那么轻易地被摄影激起创作欲望,「目前来说,电影最能『刺激』到我,因为电影更复杂更难。」对于现在已是一名导演的他而言,在创作电影时,他需要从商业和艺术之间找到平衡。或许只有在投入到摄影中的时候,夏永康才可以成为一个纯粹的艺术家。

即使已经入行20多年,他仍然随时准备迎接新的事物和挑战,保持着工作的热情和对新事物的好奇心,也在一边「怀旧」和回顾过往的历程中,一边不断地开启创作事业上全新的旅程。

Q&A

作为香港黄金时代著名的摄影师, 对于那个年代您有比较怀念的事物吗? 那个时代的香港很精彩,有很多机会。那时候我很年轻,刚刚回到香港,大家都很优秀,每个人和每个团队都很专业,所以跟着大家一起成长学习,是一段很难忘的经历。有很多演员他们也在事业发展的早期,现在都成为大师了,我觉得很荣幸。

近年来,复古风潮非常流行,大家看似在不断地重复以前做过的东西,你会觉得现在的创作者不再跟过去那么有创意了吗? 我觉得就算现在重新「玩」以前的东西也是有不一样的地方的,因为现在他们是带着怀旧的心情,创作时的心情和方法不一样,所以最后创作出来的东西也是不同的。以前我们在用那些元素创作的时候,不是在怀旧,而是觉得很前卫,抱着探索的心情,也不知道最终效果是否能成功。但我觉得两样都很好玩。

当然以前我们也会怀旧那个年代以前的东西,我会看回60年代的东西,也受到过去事物的启发进行创作,从中学习。但我们不能说这是抄袭或是没创意。就是比如你能学习到60年代的人是怎么拍电影的,像80 年代新浪潮的电影也受到60 年代的影响。

现在您会把手机摄影当作是日常生活的记录还是当作创作方式的一种呢? 都会有的。我觉得用手机也可以创作一组带有艺术性的作品。我不会抗拒手机作为一种摄影器材,我觉得手机也是创作的其中一种媒介,对于摄影行业来说是一种进步。

您曾在海外生活过,也曾拍摄过很多西方的演员,您觉得拍摄他们跟拍摄亚洲的演员会有什么不同吗? 不同国家之间的人一定有不一样的地方。而且不单单是外表的不同,还有他们的性格、内在的气质都会影响我用不同的方法去处理拍摄。

对于亚洲人的「美」,您有自己的定义吗? 我觉得就算不是传统意义上的「美女」,拥有独特的个性也是一种美。比如舒淇和莫文蔚她们都很有自己的特点,使得她们更加有「Unique」。不一定觉得眼睛大、嘴巴小就是美。如果把美定义得更广一点,就会发现「啊,原来这样也是一种美」,就可以在每个人的身上找到优点,或许那种美会更耐看点。

您比较喜欢跟怎样的模特或演员合作? 我没有特定的,而且通常也是他们主动来找我合作的(笑)。每个人找我,我都会想办法去找一些我想表现的东西出来。比如杜鹃找我合作,我就会想怎么发掘杜鹃内在的东西,除了姿态和外貌,在演技上还有没有可以发挥的地方。我是被动的,但总有办法能找到那个人最独特的一面。

拍摄照片和拍摄电影不同的地方是什么? 对于我来说,摄影是一个人在一个镜头后,一个人的世界;电影则是摊出来大家一起去合作一样东西,做法是很不一样的。并且对于观众来说,进电影院看电影是带着「我想听故事」的心态;但摄影作品是可以没有故事的,可能那个情绪是藏在照片背后的。并且电影有音乐、对白等等,元素更加复杂精彩。

对于观众来说,摄影作品是比较被动的,但电影作品是比较主动的吗? 其实两样都可以是主动和被动,观众面对着摄影和面对着电影作品要找寻自己想要的东西时是用不同的方法的。 拍电影你需要把东西说清楚观众才会懂得你想讲什么;但看照片就算你讲得不清楚观众也能感受到一些东西,即使领悟不到你想表达的东西也能享受到欣赏的过程,会有很多思考的空间。

更享受摄影还是电影呢? 目前来说是电影。电影更难更复杂,具有挑战性,我非常享受拍摄电影的过程。但是也不代表我不喜欢摄影了,只能说现在要找到让我有创作冲动的摄影题材比以前难了。电影更容易「刺激」到我,我希望在电影上面能有更多的尝试。

近期比较关注的艺术家或作品有哪些? 我没有特点关注的某一位。比如我去美术馆,不管是画家或建筑家的作品我都看。每一种艺术类型都有你可以吸收的东西,包括一些新出现的艺术家。我喜欢看各种新鲜的事物。

去年您在上海举办了展览,并且非常受欢迎,您对这次展览的结果满意吗? 是的,看到自己的作品通过策展人的策划成为一个展览,我也很惊喜,同时观众也能享受到,我很开心。

最近有什么新的作品或计划跟大家分享吗? 2017年有拍摄电影作品,目前正在剪辑中,希望2019年能够如期上映。摄影作品的话我有一些回顾展,比如2018年11月在上海的展览,我还想继续在全国进行巡展,让更多的观众看到。我也希望能有更多的美术馆找我合作,可以带着我的展览去到更多的地方。

对那些希望成为全职摄影师或导演的人有什么建议? 我觉得很重要的一点是,你既要喜欢也要享受你的工作,如果无法享受你就会觉得很辛苦,那未来的路也会比较艰辛。如果你从中享受并收获很多乐趣,你的寿命也会延长,人也会开心点(笑)。

如何保持创作的热情? 跟随自己的内心,一开心就自然会继续找能令你开心的东西。

原文发表于 FASHIONOMY